Eisenberg, OT Kursdorf, Saale-Holzland-Kreis, ca. 500 m südöstl. des Ortes, 15 m südl. der Landstraße nach Rauda (B 7), 90 m nordöstl. der ‘Weißen Mühle’ (*Eisenberger Mühlental) im Mühlengrundstück am östl. Gartenzaun, Steinkreuz-Original (verschwunden), Nachbildung von 1953 (2005 verschwunden, suehnekreuz.de)

Original, Obertägige Maße: Höhe 1,06 (Lit. R. Neumann, 1907: 1,40), Br. 0,56, T. unbek., das relativ langschaftige Steinkreuz lat. Form aus Sandstein mit Balkenerweiterung zeigte auf der Westseite die Darstellung eines Schwertes unbekannter Ausführung; Lit. F. Fischer, 1906, beschreibt das Steinkreuz als ‘in neuester Zeit zersprungen’, bei Lit. E. Kirste - R. Gräfe, 1912, wird es bereits mit ‘zerbrochen’ angegeben; ob damals eine Reparatur erfolgte ist nicht bekannt, doch ist das Kreuz 1947 beim Fällen eines Baumes zerstört worden, die Bruchstücke fanden als Füllmaterial im Mühlengrundstück Verwendung (Verf. frei nach Lit. F. Störzner, 1988)

das Denkmal soll ‘zur Erinnerung an den Tod des tapferen Markgrafen Eckbert III. von Meißen, der einst hier schändlich erschlagen worden ist’, errichtet worden sein (Lit. K. Greß-V. Lommer-F. B. Störzner, 1935), der Täter soll angeblich Kaiser Heinrich IV. gewesen sein (Lit. F. Fischer, 1906, ausführlich), nach Lit. W. Schulz 1954, liege unter dem Kreuz ein Ritter begraben; die altüberlieferte Legende von der Ermordung Markgraf Eckberts (zuerst durch Fabricius 1597: ‘...quoddam molendinum; non procula a pago Eisenbergo ...’) ist im Schrifttum mehrfach bezweifelt bzw. zurückgewiesen worden (Lit. A. L. Back, 1843, W. Schulz, 1954, M. Schneider, 1930 u.a.) (Textquelle: Lit. F. Störzner, 1988) der Standort wird in Lit. M. Schneider 1930, wie folgt beschrieben: ‘Früher ging der Fahrweg nach Rauda unterhalb (südl. - F. Störzner) an der Mühle vorbei, so daß das Kreuz an diesem Fahrweg stand (Verf. frei nach Lit. F. Störzner, 1988)

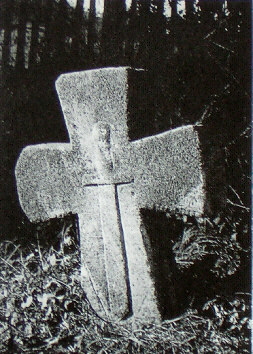

Nachbildung, Obertägige Maße: Höhe 0,93 m, Br. 0,53, T. 0,17, die etwas breitflächiger ausgefallene Nachbildung aus grauem Sandstein zeigt auf der Ansichtsseite (Südwestseite) ein auf der Spitze stehendes Schwert mit gerader Parierstange und rundlichem Knauf (mittelalterliches Symbol des Hochgerichtes); sie wurde 1953 auf Veranlassung von W. Schulz und des Deutschen Kulturbundes (Ortsgruppe Eisenberg) von einem Geraer Bildhauer geschaffen (Verf. frei nach Lit. F. Störzner, 1988)

*Eisenberger Mühltal

Das Eisenberger Mühltal ist ein durch den Bach Rauda (auch: Raudenbach) gebildetes Tal im Thüringer Holzland in Thüringen. Es ist seit 1953 Landschaftsschutzgebiet. Die ersten Mühlen im Tal wurden ab dem 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Ersterwähnt wird dabei die Pfarrmühle im Jahre 1290 in einer Urkunde des Zisterzienserinnenkloster Eisenberg. Mindestens 11 Mühlen befanden sich im Laufe der Jahrhunderte am Raudenbach. Manche Quellen behaupten, es wären 16 Mühlen gewesen. Es gab dort Mahlmühlen (Getreidemühlen), Sägemühlen (Schneidmühlen) und mindestens eine Walkmühle (wikipedia.org-wiki-Eisenberger-Mühltal)

Mühlen waren im Mittelalter wichtige Versorgungseinheiten für die Stadt- und Landbevölkerung und wurden von daher durch *Mühlengerichte der Eigentümer bzw. Grundherren streng reguliert (Verf.)

*Mühlengericht

Als Mühlregal (von iura regalia = königliche Rechte, Regalien) bezeichnete man ab dem 9. Jahrhundert ein dem Landes- oder Grundherrn zustehendes Hoheitsrecht bezüglich des Baus und der Unterhaltung von Wassermühlen sowie deren Nutzung (Mühlenrecht). Auch die ab Ende des 12. Jahrhunderts aufkommenden Windmühlen fielen darunter. Seit dem Mittelalter zählt das Mühlregal zu den grundherrlichen Rechten. Der Grundherr war gleichzeitig Inhaber des sogenannten Mühlenbannrechts, das ihm ermöglichte, den Bau weiterer Mühlen in einem bestimmten Umkreis zu verbieten, so dass ein Gebietsmonopol entstand. Darüber hinaus konnte er durch den sog. Mahl- oder Mühlenzwang die Untertanen verpflichten, ihr Getreide ausschließlich in der Mühle des Grundherren mahlen zu lassen, was einen Benutzungszwang darstellte. Für das Mahlen des Mehls entrichteten die Untertanen dem Müller einen Mahllohn in Naturalien, das heißt, indem sie ihm einen Teil des Mahlgutes überlassen mussten. Zusätzlich bezog der Grundherr in manchen Territorien von dem Müller, der die Mühle als Reallehen empfangen hatte, einen Lehenzins in Form von Geld oder Naturalleistungen, im Regelfall gemahlenes Korn, aber auch andere Güter. Im Kurfürstentum Sachsen wurde beispielsweise im Jahr 1766 der sog. Mahlgroschen eingeführt. Ab dem 13. Jahrhundert durften sich die Stadtmüller in Zünften zusammenschließen (Straßburg 1263, Worms 1281) (wikipedia.org-wiki-Mühlregal)

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund könnte das einstige Steinkreuz bei der Weißenmühle durchaus ein diesbezügliches Mühlengericht für das Eisenberger Mühltal mit dem dazugehörenden Gerichtsfriede angezeigt haben. Diese Theorie verstärkt sogar auch der Standort der Weißenmühle, die als erste Mühle am Beginn des Mühltal steht. Ob das Steinkreuz wirklich aus obiger Sage hervorgeht dürfte wohl nicht zweifelsfrei erwiesen sein (Verf.)

Bildnachweis: 3 Fotos aus Nachlass Georg Kemnitz, Stadtmuseum Gera, digitalisiert durch Volker Heinitz (Thür. Landesamt Denkmalpflege)

Quellangaben: Lit.: 1. Frank Störzner, Steinkreuze in Thüringen, Katalog Bezirke Gera-Suhl, Weimar 1988, S. 14-15, Nr. 7 m. Abb. 2 (Foto 1930) u. Abb. 3 (Kopien), daraus: 2. G. Fabricius, ‘Originum illustrissimae stirpis Saxonicae, libri septem.’, Jena 1597, lib. III, p. 376; lib. V, p. 534-535, 3. A. L. Back, ‘Chronik der Stadt und des Amtes Eisenberg ..., Eisenberg 1843, S. 75 / 191 u. 1864, S. 4, 4. R. Eisel, Sagenbuch des Voigtlandes, Gera 1871, S. 288, 5. P. Lehfeldt, Bau- u. Kunstdenkmäler Herzogthum Sachsen-Altenburg, Bd. II, Jena 1888, S. 227, 6. E. Löbe-J. Löbe, Gesch. d. Kirchen u. Schulen des Herzogth. Sachsen-Altenb. ..., Bd. III, Altenburg 1891 S. 46, 7. F. Fischer, Über die Inschriften und Denkmäler Eisenbergs, Eisenberg 1906, S. 6-8, 8. R. Neumann, Alte Steinkreuze in der Gegend der mittleren Saale, Weißenfels 1907, S. 16, 9. E. Kirste-R. Gräfe, Die Naturdenkmäler Sachsen-Altenburgs, Altenb. 1912, S. 35, 10. T. Körner, Ostthüringer Geschichtsbuch, Altenburg 1925, S. 69, 11. H. Oertel, Vom Sühnekreuz zum Unfallkreuz, Pößneck 1927, S. 572, 12. M. Schneider, Flurnamen im Amtsbezirk Eisenberg, Eisenb. 1930, S. 155-156 m. Abb. 2, 13. E. Tunmann, Einiges über die Steinkreuze in unserer engeren Heimat, Gera 1932/33, S. 16, 14. K. Greß-V. Lommer-F. B. Störzner, Holzlandsagen ..., 3. Aufl., Leipzig 1935, S. 33-34, 15. B. Liebers, Ein Beitrag zur Geschichte der Steinkreuze in der Umgebung von Zeitz, Zeitz 1935, S. 301/306/315, 16. K. Thiele, Steinkreuze am Wegesrand ..., Eisenach 1933, S. 182, 17. W. Schulz, Das Steinkreuz an der Weißmühle steht wieder ..., Tageszeitung CDU Ausg. Zeitz 1954, u. Die Steinkreuze im Zeitzer Land, Zeitz 1959, 18. P. Heinecke, Von Grenzsteinen und Steinkreuzen, Kulturspiegel Kreis Eisenberg 1960, S. 129, 19. H. Köber, Die alten Steinkreuze und Sühnesteine Thüringens, Erfurt 1960, S. 62, Nr. 407, 20. W. Saal, Steinkreuze im Zeitzer Land, Zeitzer Heimat 7, Zeitz 1960, S. 100, 21. G. Ost, Alte Steinkreuze in den Kreisen Jena, Stadtroda und Eisenberg, Jena 1962, S. 43, 22. G. Kemnitz, Heimatliche Streifzüge, in: Volkswacht 21, Beil. Gera 1971, S. 169, 23. H. Deubler-R. Künstler-G. Ost, Steinerne Flurdenkmale in Ostthüringen (Bez. Gera), Gera 1978, S. 13/72 m. Abb. S. 82;

24. Johann Georg Theodor Grässe, Das Steinkreuz in der Weißenmühle, aus: Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen, Bd. 2, Anhang: Die Sagen des Herzogthums Sachsen-Altenburg, S. 344–345, Zweite verbesserte und vermehrte Auflage, Verl. Schönfeld, Dresden 1874

c.2025 www.kreuzstein.eu